古文書ってこうやって読む

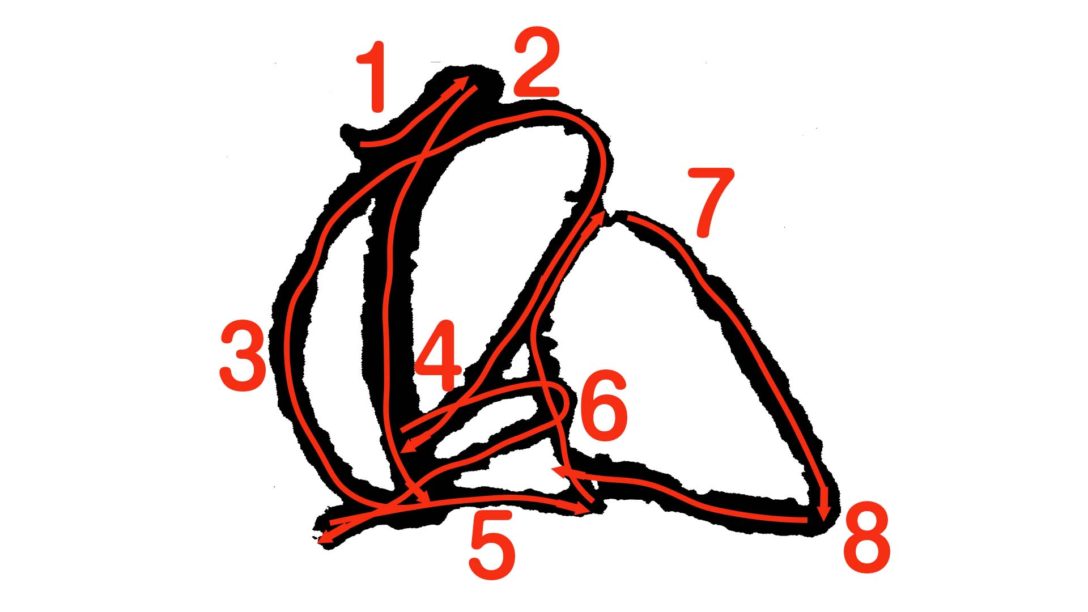

花押(かおう)をかいてみようよ。

せっかっくだから筆で体験(たいけん)しよう。

将軍になったみたいだ。

やってみようっと。むずかしくないかな?

これを使って最初(さいしょ)は書き順を見てみよう。何回も見てね。

まずは、書き順をよく見てみよう。

書き順を見なくてもできるようになるまで練習するとすごくいいよ!

※ココで足利尊氏の花押の書き順(PDFファイル)をダウンロード

ダウンロードしたら、プリントアウトすると便利(べんり)だよ。

動画や書き順を見ながら、花押の見本の上を指でなぞってみよう。

書き順を見なくてもできるようになるまで練習すると、すごくいいよ!

プリントアウトしてこの上をなぞろう。

花押練習用紙はプリントアウトしておこう。

練習用紙に書かれている花押の上をなぞって書いてみよう。

もちろん書き順は変えちゃだめだよ。

最初(さいしょ)はえんぴつがやりやすいよ。

なれたきたらサインペン、筆(ふで)ペンでなぞり、最後(さいご)は小筆でなぞって書いてみよう。

そうそう、筆は立てて使うんだよ!

筆の上のほうをもって、垂直(すいちょく)に立てて、手やひじはつかないように。

背筋(せすじ)を伸(の)ばして、正しい書き方で書いてね。

さっきプリントアウトした用紙の右側(みぎがわ)の空欄(くうらん)に書くのがやりやすいよ。

左の花押を見ながら書けるからね。

慣(な)れてきたら、何も書いていない白い紙に書いてみよう。

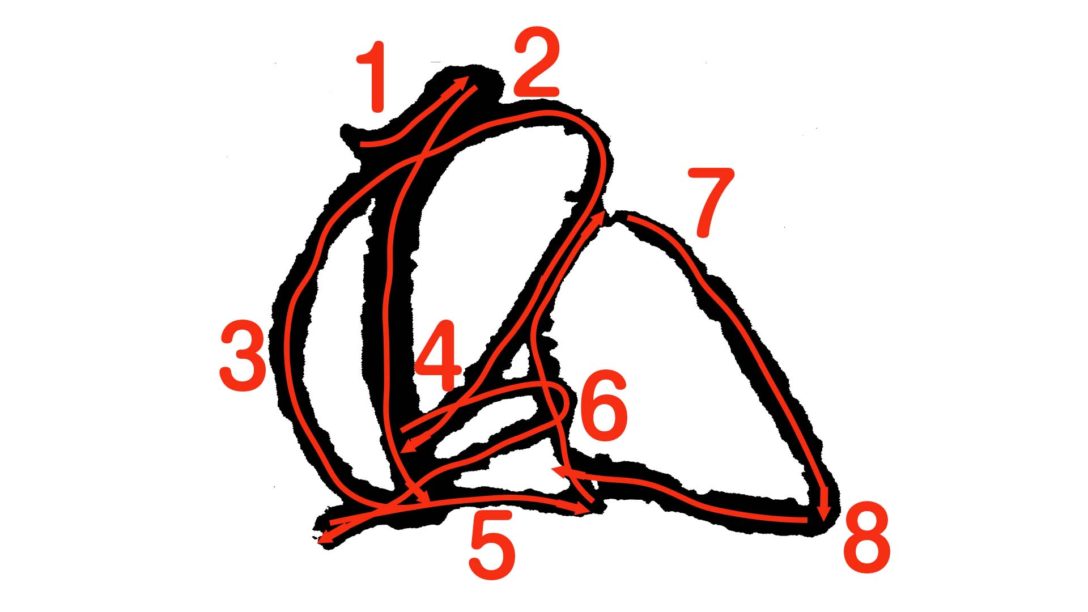

(右)足利尊氏 下文 (小笠原家文書 東京大学史料編纂所)

(左)足利尊氏御判御教書 (小笠原家文書 東京大学史料編纂所)

ダウンロードした文書はプリントアウトしておこう。

文書に書きこむぞ!

文書は、日付(ひづ)けの下に書く通常のパターンと、下文(くだしぶみ)つまり命令書(めいれいしょ)で書き出しの部分(一番右)に書くパターンの2種類だ。

どちらから書いてもいいよ。

プリントアウトした用紙には、それぞれ花押が書かれているものがついているから、それを見ながらでもいいよ。

足利尊氏になりきって、書いてみようぞ!

ここに花押を入れて文書を完成(かんせい)させよう!!

ダウンロードした文書はプリントアウトしておこう。

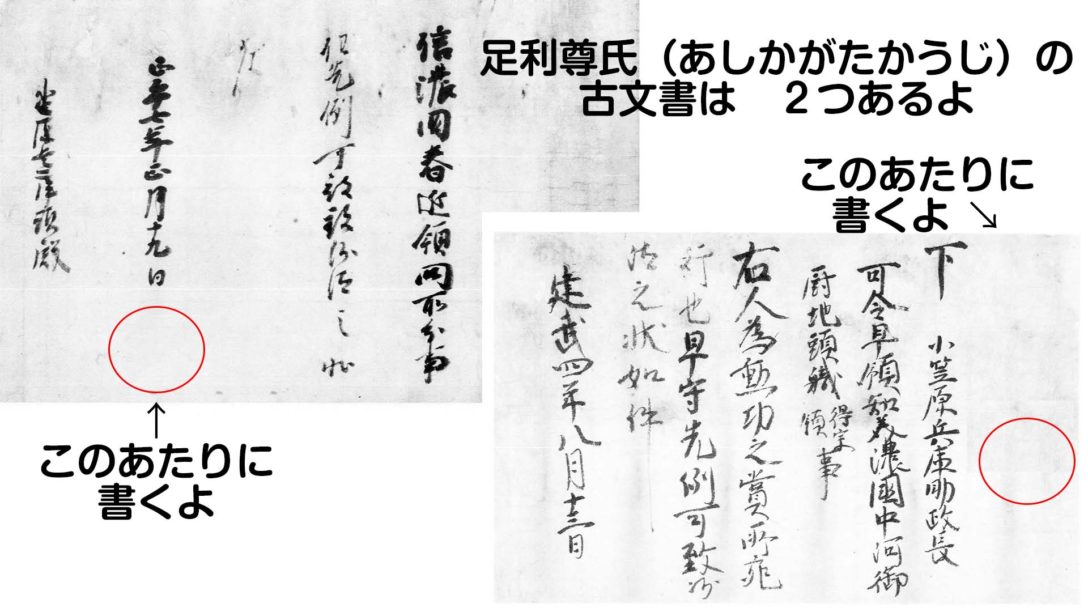

最後(さいご)のチャレンジだよ。

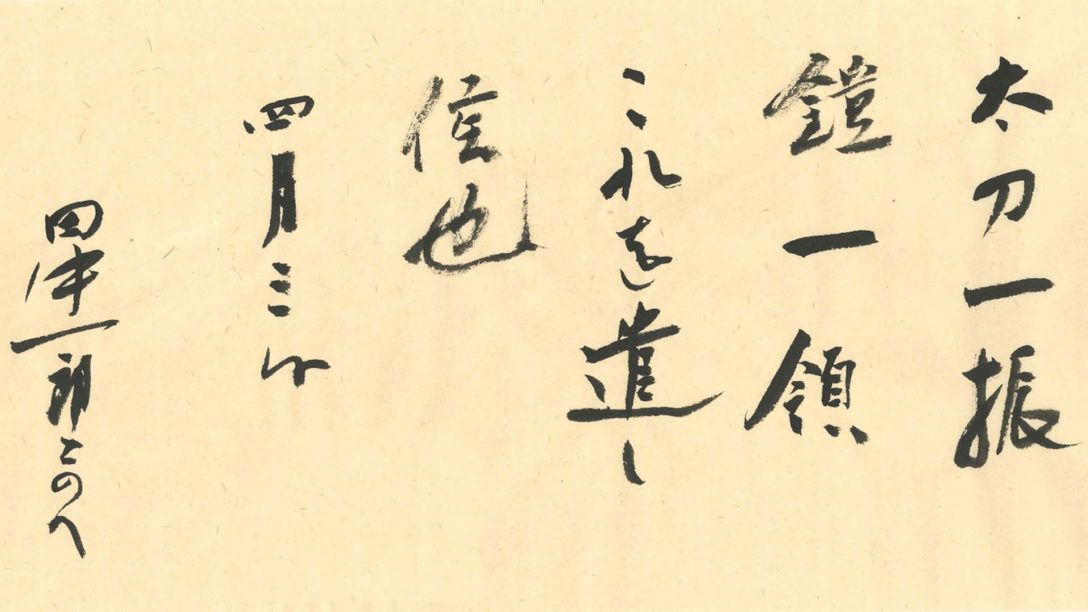

この文書は、ご指導くださった広瀬 舟雲(廣瀨 裕之)先生がわざわざ書いてくださったものだよ。

太刀一振(たちひとふり)

鎧一領(よろいいちりょう・よろいひとくだり)

これを遣(つかわ)し

候也(そうろうなり)

四月三日

田中一郎(たなかいちろう)とのへ

意味は、

刀1本、鎧1そろえをキミに与えよう 4月3日 田中一郎君へ

・・・ということだ。

この日付(ひづ)けの下にこれまで練習した花押を書き入れてみよう。

この花押を書きいれた時、この文書は、足利尊氏が田中一郎という人にあてて書いたものとなり、文書が完成するんだ。

このページで学んだことのポイントはこれだ!

整理しておくよ。

〇練習はまずは指でなぞって、次にえんぴつで。

〇筆は立てて使おう。

なかなかむずかしいな。。。

ちょっとえらくなった気がしてきた。

ワタシも自分の花押を考えて作ろうかな~

花押はその人自身を表すものだから、書くたびに違(ちが)っていたら困るよね。

なので将軍だって、何回も練習したはずなんだ。

今、印鑑(いんかん)を押さなくてよい時代になってきているんだ。

そうなると、花押は復活(ふっかつ)するかもよ。

サインの後ろに花押入れれば、ニセモノを作ることができにくくなるからね。