子どもたちを導く古文書リーダー心得

日付は何年何月か年表で引いてみましょう。いつ頃の古文書かということを調べましょう。

人名も辞典で調べて、いつ頃のこういう人なんだということを調べましょう。

そこから古文書に入っていくのが良いでしょう。

次に、誰が誰に宛てたのか、そして「地名」が出てきますので、今の何県のどういう所かを辞典を引いて調べてみましょう。

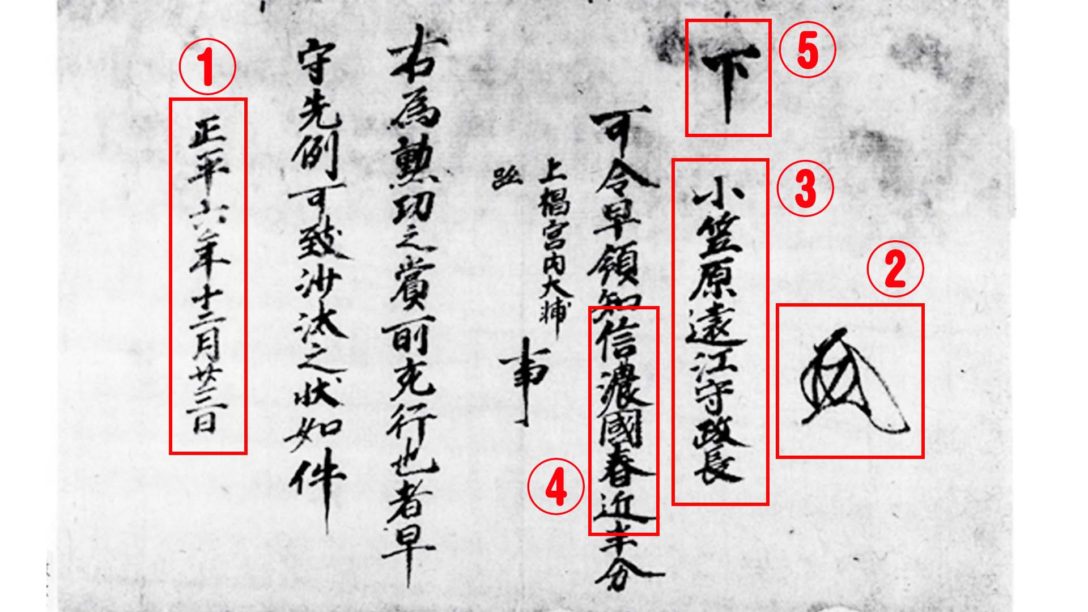

②花押のみが最初に書いてありますので、その時代の将軍であることがわかります。この花押から足利義詮が差出人です。

※正確には、この年代の将軍は足利尊氏ですが、尊氏は関東に行っていたため、わが子を畿内京都の足利方総大将とし、いわば将軍の代理をさせていました。

そのため、この古文書にはまだ将軍になる前ですが、将軍と同じように袖花押が書かれています。

③宛先は、小笠原遠江守政長です。父の代より足利尊氏に従いましたが、その後裏切りました。この年、尊氏が再び呼び戻そうと画策していたようです。

④信濃國春近とあります。これは地名です。

⑤書き出しに大きく「下(くだす)」と書かれていますので、下文、つまり命令文書です。

※わかりやすいように赤で囲んであります。

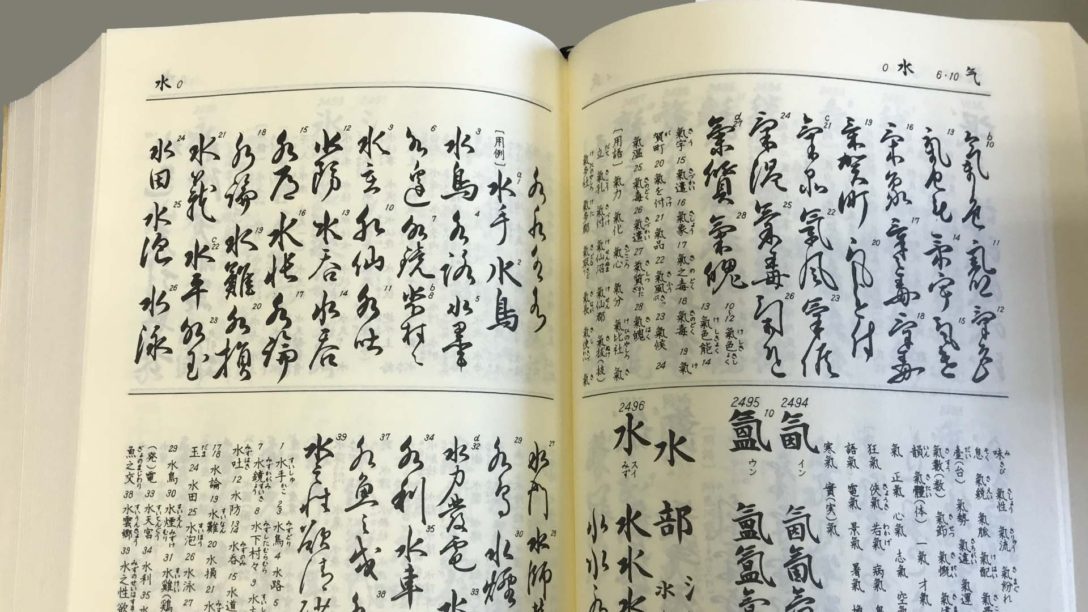

古文書を読むために、さまざまな書籍や辞典(字典)が存在しています。

ところが初心者が古文書を読むとき、実は辞典はあまり役に立たないと考えた方がよいでしょう。

それよりも例えば、これが(この字の部首が)「さんずい」なのか「てへん」なのか、「うかんむり」なのか「くさかんむり」なのか、想像をつけて試行錯誤を繰り返して行くと段々と読めるようになります。

むしろ、その想像がつかないと「くずし字辞典」を使うこともできません。そっくりな字を見つけるまで延々と引き続けることになってしまいます。

そのうちに慣れて来て、字典も活用できるようになります。

言い換えると、最初から「くずし字辞典」を用意することはない、ということになるでしょう。

これは、子どもたちには当然無理なことです。

前述のとおり、この教材が扱っている中世の古文書の字は、あまりくずれていません。

くずれていない字が今の活字体のどういう漢字をくずしているかは、子どもたちでも想像がつきます。

それで感覚をつかんでもらって、鎌倉時代の公文書(古文書)ってこの程度のくずしなんだ・・・と親しみを持っていただくことから始めてください。

興味を持つ子どもが居れば、くずし字辞典を買ってもらって、読めない難しい字をどんどん自分で引いて行くようになる子どもも居るでしょう。

そのようなステップで考えていただくことを推奨いたします。

最初から字典を用意して本格的に読ませる練習をするマニュアルを提案することは、不必要なことと考えています。

慣れていって興味が沸いて来たら、くずし字辞典を使うなり、変体仮名一覧などもネット上にもありますし、最近では「くずし字判読アプリ」や「くずし字解読サイト」も出現しているようですので、活用を考えてみてはいかがでしょう。

なお、近世の文書にしか使えない可能性もありますので、ご留意ください。

簡単に使える国語辞典などとは異なり、高価で使い方もむずかしいので、最初から買い与える必要はないでしょう。

異体字というのは使用された当時(多くは平安~鎌倉、室町時代)に正字(漢字の正しい字体)から一部を簡略化して作り出された、いわば漢字のバリエーションの一つです。

漢字は、幹・枝・葉の三要素からなりますが、葉の部分を切り捨て枝を変化させて作り出されています。

当時の古文書から複数使用例が見つかれば異体字と認定されますが、一例だけの場合には、誤りか意図的なものか異体字かは、判別しにくいのです。

そのような状況をふまえ、実際に文書を読んでいく中で、判読しづらい文字、特に漢字がある場合、次のような判読方法があります。

判読しうる「偏(へん)」や「旁(つくり)」から、あるいは判読しうる画数から、この一覧を参照し、書かれている文字(漢字)を判読する手がかりにすることができます。

また、判読するには正字と同じく、ヘンやつくりの崩しを見定めて「崩し字辞典」の部首索引から見比べてみることになります。

なお、ひらがなとして読む「変体仮名」については、変体仮名一覧(別添)や変体仮名辞典を調べていきます。

仮名は、漢字をもとに作られた文字なの で、もとになった漢字を探してみましょう。

これらの方法を組み合わせ、手がかりにして、判読していくのです。